こんにちわ、合同会社トビガスマル代表の廣瀬です。

前回ご紹介した『ジャック』の記事には、たくさんの反響をいただきました。

このサイトで200本近い記事を書いてきましたが、『ジャック』はPVも過去最高を記録。

社員一同、驚きとともに、あらためて“物語の力”を感じています。

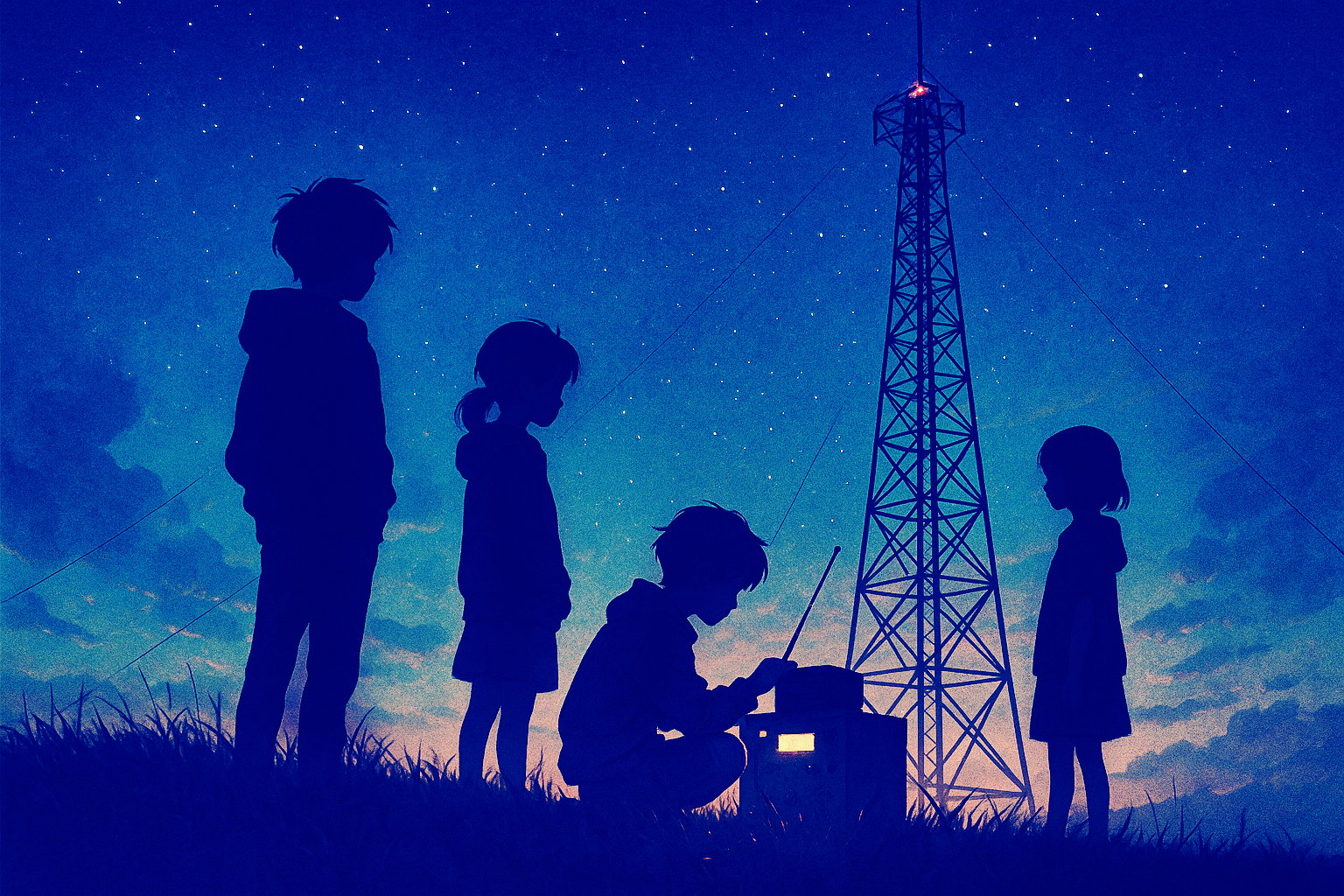

タイトルは『ジャック』。 今読み返してみると、拙さのなかにも、当時の私たちの「声を届けたい」という衝動が、まっすぐに詰まっていました。 児童養護施設の子どもたちが、深夜、アマチュア無線を使って世界へ想いを飛ばす──そんな物語です。 なぜ“電波塔をジャックする”という発想に至ったのか...

今回ご紹介するのは、その『ジャック』を仲間たちと練り直す中で生まれた、もうひとつの視点。

語り手は、あの夜の中心にいた少女・ハルカ。

彼女のまなざしを通して描かれる『ジャック』は、どこか違う空気をまとい、より切実な感情を帯びています。

──届くはずのない想いを、それでも届けたかった。

あの一夜に込められた、小さな衝動と静かな願い。

当時の原稿をもとに、今あらためて言葉を紡ぎ直しました。

ぜひ、ご一読ください。

目次

【Prologue】

わたしは、ハルカ。

そう名乗るたびに、胸がきりきりと痛んで、でも少しだけ安らぐような、不思議な感覚を覚える。幼いころに当たり前のように呼ばれていた名前のはずなのに、いつの間にか口に出すことが怖くなってしまった。なぜだろう――自分でもよくわからないけれど、この物語を語るには、まずそう名乗るしかない。

1982年、わたしは児童養護施設「ひだまり園」で暮らしている。

ここは街はずれの丘の上にあって、夜になると、遠くに見える街の灯がまるで星座みたいにまたたく。でも、その向こうに本当の母が暮らしているのかどうか、わたしにはわからない。記憶だけが、時間とともに少しずつ風化していく。

廊下の窓ガラスが古びていて、鍵が壊れかけているから、夜になると隙間風が入ってくる。昭和歌謡のかすかな音が、どこかの部屋から漏れ聞こえ、それがやけに切なく感じられる。昼間は笑い合っている子どもたちも、夜になるとみんな同じように、部屋の隅で独りぼっちになるのだ。わたしも同じ。目を閉じると、会えない母の姿がぼんやり浮かんでは消え、鼓動が耳の奥で大きく響く。

それでも、こうして毎日を過ごすうち、「ひだまり園」のすべてがわたしの家のようにも思えてくる。食堂ではわいわいと箸を動かし合い、廊下では洗面所を使う順番でもめたりするけれど、それぞれが傷を抱えながら助け合っている。血の繋がりはなくても、ここで一緒に生きているというだけで、わたしたちには不思議な“仲間意識”が芽生えているのだ。

だけど、夜には必ず“孤独”が忍び寄る。

施設にいる子の多くは、親に会えない事情を抱えている。虐待や貧困、あるいは単純に養育ができなくなった家庭の子もいる。わたしも含め、みんな胸の奥に「いつかは家に帰れるかもしれない」という淡い希望を、どこかで捨てきれないまま生きている。そのもどかしさを、誰にぶつけていいのかわからなくなるのだ。

そんなわたしたちが、一夜だけ大きな違反を犯してしまった。

無線機――そんなふしぎな機械を使って、遠い世界へ声を飛ばそうとしたのだ。警備員や先生たちに知られれば、罰が待っているとわかっていながら、なぜ止められなかったのか。今でも自分でもよくわからない。でも、あのときはただ、「この声がもし、海を越えて届くのなら」という切実な想いに支配されていた。ありえない夢かもしれないのに、そうでもしなければやりきれなかったのだ。

ノイズだらけの空に、小さな声を乗せる。

会えない母を呼びたかった。会えない親父を探し続ける仲間がいた。わたしがこの名前を名乗る意味を、自分で確かめたかった。そんな気持ちが、わたしを「夜の冒険」に駆り立てたのかもしれない。光と闇がはっきり分かれる深夜の丘で、わたしは息をひそめながら、“違法スレスレの電波”を飛ばすことに手を染めてしまったのだ。

それは、たしかに子どもの一時の反抗かもしれない。けれど、わたしにとっては命がけの叫びだった。ほんの一瞬でも世界のどこかへ届けば、閉ざされた孤独が溶けるのではないか。いま振り返ると、無謀で切ない行為だったと自覚している。でも、それほどまでに「声を届けたい」と願う夜が、わたしたちにはあったのだ。

そして、不思議なことに、その声はわずかながらも“どこか”へ染み込んでいったらしい。

わたしが大人になった今でも、そう信じられるだけの出来事があった。もちろん、それはただの錯覚かもしれない。でも、そう思いたい理由が、わたしの心にはずっと残り続けている。

わたしは、ハルカ。

この物語は、十二歳だったわたしが目撃した“小さな革命”の記録だ。鉄塔の下で仲間たちと震えながら叫んだ声は、いつかどこかの誰かの耳に届いたのだろうか。それを確かめるためにも、わたしは筆を取り、この夜の出来事を語り直そうと思う。

もしあなたが、わたしたちの叫びを少しでも聞き届けてくれたなら――それだけで、あの夜の冒険に意味があったと、わたしは心から思う。どんなに幼くとも、どんなに無謀でも、人は誰かに声を届けたいと願う生き物なのだと信じているから。

それでは、語りはじめよう。

夜の丘の上で起きた、ささやかな奇跡の物語を。わたしの名前はハルカ。

これは、わたしが初めて声を張り上げた、見えない電波の軌跡についての、ほんのささやかな記録だ。

【Chapter 1】 丘の上の暮らし

ひだまり園は、街はずれの小さな丘の上にある。

朝の光に照らされると、校舎のような四角い建物が薄い灰色に浮かび上がる。その壁はところどころコンクリートが欠け、窓枠は何度も塗り直した痕跡が残っている。古びた外観を見れば、多くの人は「ずいぶん年季の入った施設だな」と思うだろう。けれど、わたしはもう四年もここで暮らしているから、この錆びついた手すりやぎしりと鳴る床板に、どこか愛着を感じてしまう。

ここでは、「いってらっしゃい」「ただいま」の声があまり響かない。

本来なら家族に向けて投げかけるはずの挨拶が、ひだまり園では少し違う。先生たちはきちんと「いってらっしゃい」と送り出してくれるし、帰ってきた子には「おかえり」を言ってくれる。でも、それは血の繋がりのある“親子”というよりは、施設の“職員”と“子ども”という関係。わたしたちにとって、これがいちおう“家”らしきものには違いないのだけど、普通の家族とはやはり違う。

実際のところ、ここにはそれぞれ事情を抱えた子どもたちが集まっている。親が亡くなってしまった子、育児放棄から保護された子、あるいは貧困や家庭内暴力から逃げてきた子……。そうした状況だからこそ、夜になると似たような孤独が胸の奥に広がる。わたしたちは、言うなれば“同居人”であり、それぞれが孤立感を抱えた“仲間”だった。

朝の時間。

廊下を歩くと、いつも多彩な光景が目に飛び込んでくる。大きい子が小さい子の手を引きながら食堂へ向かい、どんぶりのごはんを勢いよくかきこんでいる子がいれば、「眠い……」と制服のボタンを留め損ねている子もいる。先生が「ほら、みんな遅刻しないように!」と声を上げると、バタバタと廊下を駆けていく足音が響く。

同じ屋根の下にいるだけで、まるで血の繋がった“きょうだい”のようにも見える。このにぎわいを客観的に見ると、ほんのり温かい雰囲気すらある。わたしは自然と、小さい子の靴ひもを結んであげたり、食器を運んであげたりしている。まるで家族のように協力し合う光景を見ていると、ふと「家族ってなんだろう?」と考えることがある。実際に血が通っているわけでもないのに、いまわたしの隣で“朝”を過ごしているのは、このひだまり園の子どもたちだけなのだ。

わたしの「母」は今どこにいるのかわからない。

だからこそ「こうして一緒に朝を迎えられる誰かがいるのは、ありがたい」と心のどこかで感じている。たとえそれが一時的な擬似家族のようなものであっても、ここがわたしの唯一の居場所なのだ。

わたしは十二歳。同年代の子どもも何人かいて、その中でひときわ目を引くのが“ジャック”と名乗る少年。

本名は誰も知らない。わたしも聞いたことはない。彼はいつも不敵な笑みを浮かべて黙りこみ、ほかの子から「外国かぶれだ」とからかわれても軽く鼻で笑うだけ。でも、夜になるとぼんやり天井を仰ぐときの瞳は、不思議なほど深い寂しさを帯びている。まるで“親からの愛情”に最初から期待していないようで、他人を寄せ付けない雰囲気をまとっているのだ。

「ジャック、お前また洗面所のスポンジ置きっぱなしだろ!」「何だよ、別にいいだろ、そんなの」

そんな些細なやり取りが朝の廊下を飛び交う。この施設では、しょっちゅう小競り合いが起こるけれど、いわゆる“親が仲裁に入る”場面はない。そもそもここは、子どもたちだけが寄り集まり、先生に面倒をみてもらっている空間だからだ。親のいないことに慣れてしまった子も多く、ジャックのように強がりを貫く子がいても、他の子はあまり深入りしようとしない。傷つくのが怖いし、お互いに傷つけたくないからかもしれない。

同じ施設に“コウタ”という十一歳の子もいる。彼は機械いじりが大好きで、壊れた扇風機やラジカセを分解し、いつの間にか動くように直してしまう名人だ。大人ですらあきらめた機械も、コウタが小さな指先でパーツを触っていると、まるで魔法にかかったみたいに元に戻ることがある。ただ、コウタ自身は「オレがやんないと、誰も直してくれないから」なんて寂しそうに言う。彼自身の家庭環境には複雑な事情があるらしく、そうした“壊れたものを直せること”が、コウタの心を支えているのかもしれない。

ある夕食後、コウタが少年らしい目をきらきらさせて「トモユキ兄ちゃんが変な無線機を作ったらしいよ!」と話し始めた。

これが後にわたしたちを騒ぎへと導く重大なきっかけになるのだが、そのときは誰も深刻に考えなかった。けれど、ジャックの瞳が一瞬だけ光ったのを、わたしは見逃さなかった。それはかすかな、でも鋭い光――“海外と話せるかも”という言葉に反応したのかもしれない。

玄関には色あせた花の写真が飾られ、廊下の先には畳敷きの談話室。そこには子どもたちが描いた下手くそな絵や粘土細工、折り紙が雑然と置かれている。それが当たり前すぎて、わたしは特に疑問を抱かずに過ごしてきた。でも、街にはもうカラオケやゲームセンターが広まりはじめていて、あの眩しさを垣間見るたび、少しだけ胸がうずく。親子連れが笑い合いながらゲームを遊ぶ姿などを見ると、その“眩しさ”に言い知れないざわつきを覚えてしまうのだ。

そうして日常が淡々と繰り返されるなか、わたしたちは夕方には戻り、夜になるとまた黙りこむ。夜が来ると、ふいに寂しさが膨れあがって「母はどこにいるの?」と胸が詰まる。朝の賑やかさが嘘みたいに、部屋の隅でそれぞれの思いを抱え込むのが、わたしたちの常だった。

けれど、その合間にも小さな温かさは確かにあった。たとえば朝食後に先生がくれた飴玉を、小さいユイが「ハルカ姉、半分こ」と差し出してくれるときとか。ショウが意外にも器用な手つきでユイの髪を結ってやり、「あとでコウタにもやってやろっか?」なんて冗談を飛ばすときとか。

そういう時、わたしは「ここも悪くないな」と思う。わたしたちには、世間にない“家族のかたち”があるのかもしれない、と。

しかし、夜に目を閉じても眠れないとき、わたしはいつも頭の奥で母の姿を探してしまう。

「本当にどこにもいないの?」と問いかける声が、答えのないまま空回りしていく。そんなとき、もし世界のどこかで母がわたしを思い出してくれたら――と淡い期待を抱いてしまう。あり得ない夢だと自分でもわかっているのに、心がそれを止められない。

そしてあの夜、“無線”という不思議な言葉を耳にした瞬間、わたしの胸の中の何かがとくんと弾んだのは偶然ではなかったのだろう。

コウタが興奮して語る「海外まで届くかもしれない電波」の話に、ジャックも耳を傾けていた。もし本当にそんな奇跡があるのなら、母に声が届くかもしれない。ジャックは「親父がどこかにいる」と信じているようだし、わたしも「母にだって届くかも……」と思わずにはいられなかった。

ひだまり園での毎日は賑やかで、同時に切ない。

丘の上という立地のせいか、季節の風が強く吹きぬける日も多い。空が晴れわたると、どこまでも遠くが見えるような気がする。そんな光景を眺めながら、「もしかしたら母はあの空の向こうにいるかもしれない」と考えてしまう。みんなうまく隠しているけれど、誰もが似たような思いを抱えているのだろう――そう感じることがある。

やがて、そのひそかな孤独が夜の闇と交わるとき、わたしたちは“電波”という見えない翼を得て、飛び立とうとしてしまうのだ。

どうして無茶をしてしまったのか。どうして声を抑えきれなかったのか。いま思えば無謀だけれど、あのときのわたしには迷いよりも「届けたい」という気持ちが勝っていた。本当に届くかどうかはわからない。それでも声を上げなければ、自分が壊れてしまいそうだったのだ。

そしてわたしと同じように“誰かに届いてほしい”と願う子たちが、ジャックやコウタ、ショウ、ユイ……ここには大勢いた。子どもなりに必死だっただけかもしれない。でも、それが小さな革命の始まりだった。

こうして、わたしの“丘の上の暮らし”は、ある夜を境に大きく動きだす。

夜の静寂が深まるころ、わたしたちはもう一度問いかけるだろう――「母さん、親父、聞こえる?」と。そんな声が闇に溶ける前に、わたしはこの物語を始めなければいけない気がする。

そして、また今日も夜がやって来るのだ。

【Chapter 2】 ジャックという少年

わたしと同い年の少年がいる。

彼は、自らを“ジャック”と名乗っていた。本当にそれが本名かどうか、わたしを含め誰も知らない。わざわざ確認しようとする子もいなかったから、自然と「ジャック」で通ってしまったのだ。

背格好や髪型は、ほかの男の子と大差ない。だけど、彼の佇まいや雰囲気は、ひだまり園のどの子ともどこか違っていた。廊下を歩くときの肩の張り具合や、口を開くたびに見せる不敵な笑み。同じ十二歳とは思えないほど、大人びた空気が漂っていた。

「ジャックって本名? 外国かぶれじゃねえの?」

そんなからかいに対して、ジャックは決して言い返さない。ただ、鼻で笑うようにして「ふん」と言うだけ。相手を挑発するような薄笑いを浮かべて、すぐに話を切り上げてしまう。すると、誰も深追いできなくなる。まるで、見えない壁を張り巡らせることで、自分の孤独を死守しているかのようだった。

でも、よく見るとジャックは細かなところで気が利く。

幼い子が転べばさりげなく手を貸すし、食堂の隅に味噌汁をこぼしたままになっていれば、誰にも気づかれないうちに拭き取っている。それを誰かに見咎められると「別にたいしたことない」と面倒くさそうに言い捨てるから、ほかの子どもたちは皆「よくわからないヤツだ」と首をひねる。わたしは廊下の影から、その場面を何度も目にしてきた。

ある日、施設のリビングで宿題をしているとき、小さなユイがノートを落として拾おうとした拍子に、椅子ごとひっくり返りそうになった。わたしが「危ない!」と声を上げた瞬間、ジャックがスッと身を起こしてユイを支えた。

ユイが安堵のあまり目を潤ませて「ありがとう」と言うと、ジャックは目をそらし「…別に」と低くつぶやいた。床に散らばった消しゴムのかけらや鉛筆を黙ってかき集め、さっさとリビングの隅へ引きこもる。ショウやコウタは「何だよ、さっきまで眠そうにしてたくせに」と口をとがらせながら、けれども少し感心したような表情を浮かべる。

それでもジャック自身は、誰かから感謝されることをむしろ嫌がるかのように、すぐに姿を消してしまった。

彼はいつも、どこか孤独な空気をまとっていた。

一人でいることを恐れず、むしろ「自分には誰の助けもいらない」と言わんばかりの態度をとる。だけど夜になると、わたしの部屋の向かいの廊下ですれ違うときの彼の肩越しに、かすかな寂しさが見え隠れする気がした。

――わたしはその部分を、深く掘り下げようとは思わなかった。わたし自身、母がいない淋しさを抱えているからこそ、他人の孤独をむやみにほどいてはいけない気がしたのだ。

そんなジャックはときどき、“親父”の話を口にする。

「親父はどっかにいるはずなんだ」

施設の職員に聞いても、彼の親については情報が曖昧らしい。戸籍や住所がはっきりしないうえ、里親候補が何度か現れては消えてを繰り返してきたという。大人たちは「この子は難しいケースでね……」と申し訳なさそうにつぶやくけれど、ジャック本人は頑なに「親父は生きてる」と信じていた。

「ねえ、ジャックって……いったい、何なの?」

あるとき、わたしはふと尋ねた。まるで無意識につぶやくように。だけど彼は横目でちらりとわたしを見ただけで、何も言わない。わたしもそれ以上は踏み込まなかった。

彼の瞳はまるで「もし本名を言ったとして、何が変わる?」と問いかけているみたいに見えた。それを感じ取った瞬間、わたし自身も胸がざわついた。わたしだって、母の所在がわからないまま、「ハルカ」と名乗り続ける意味なんてどれほどあるんだろう――そう考えてしまった。

翌日、ジャックは何食わぬ顔で、廊下に貼られた行事写真を指さしてきた。

「なあ、あれ……どうして撮ったんだっけ?」

たわいもない質問にわたしは戸惑いながら、「先生が遠足のときに撮って貼ってくれたんだよ」と答える。ユイが転んだときショウが背負ってあげて、それを先生が面白がって写真に収めた――そんなエピソードに、ジャックは大して興味なさそうに「ふうん」と言うだけで、すぐどこかへ行ってしまった。

だけど、その背中には「実は何か言いたかったのかな……」と感じさせる微妙な空気が漂っていた。思えば、あの夜がやってくる少し前、彼はこうして遠回りな仕草で“他人との距離”を図っていたのかもしれない。

わたしには、ジャックが一瞬だけ見せる寂しそうな瞳がどこか他人事に思えなかった。

多分、わたしたちは似た者同士だと感じていたのだ。おたがいの孤独にあえて踏み込もうとしないのは、その痛みがどれほど厄介か知っているからかもしれない。

でも、やがて来る“あの夜”に、ジャックはわたしより先に心を決めていたのかもしれない。――「親父を探すために、どこか遠くへ声を飛ばす」と。

ある夕方、リビングのテレビがざあざあと砂嵐を起こしていたとき、ジャックがふとつぶやいた。

「電波って、海外まで飛ぶんだろ」

コウタが目を輝かせ、興奮した口調で「そうそう! 電離層を反射して何万キロも届くらしいよ!」と言う。周りは「へえ、そうなんだ」とぽかんとするだけだったが、わたしはジャックの瞳がわずかに光ったのを見逃さなかった。

ほんの一瞬だったけれど、その奥には“灯り”のようなものが宿っていた。わたし自身も「声が遠くへ届くなら、もしかしたら母にだって…」と思っていたから、彼の気配に共鳴するような感覚を覚えたのだ。

この渇望が、わたしたちを無謀な計画へ突き動かしてしまう。

ひだまり園の規則を破って外へ飛び出すほどの行動力――その原動力は、ジャックが掲げる「親父に会いたい」という切実な願いと、わたしの「母に声を届けたい」という淡い希望が重なり合った結果かもしれない。誰にも止められなかったのは、わたしも同じ孤独を抱えていたからだろう。

あれから何年も経ったいまでも、鉄塔の下でマイクを握りしめたジャックの姿ははっきりと思い出せる。

果たして彼は強かったのか、弱かったのか。 もしかすると、強がることで脆さを隠していたのかもしれない。でも、あの夜の彼は間違いなく“本当のジャック”だった。

“親父”へ向けられた彼の声は、無謀でありながら必死なSOSでもあった。届けようとしていた先がどこなのか、本人しか知らない。あるいは、ジャックにもわかっていなかったのかもしれない。

こうして、わたしは遠巻きだったジャックという少年を少しずつ追うようになり、あの夜を迎える。

子どもながらに、わたしたちは“自分にしか解決できない孤独”の存在を知っていたからこそ、ジャックは誰にも明かさないまま“ジャック”という偽名を背負い込み、「親父がもし呼ぶなら、そう呼ぶはずだ」と言い張っていたのだ。

わたしも、自分の名前をはっきりと名乗ることにためらいがあった時期がある。だからこそ、ジャックの抱える闇は、わたしには痛いほど理解できる気がした。

ひだまり園には、家庭の愛情を失いつつある子が多い。 失ったまま大きくなるしかない子もいる。

そんななかで、ジャックだけが「親父はどこかにいる」と言い続けていた。ほかの子がそれを否定しようとせず、むしろ少し羨望の目で見ていたのは、自分も同じように“いなくなった誰か”をどこかで信じていたいからなのかもしれない。

わたしも彼に対して「本当にいるの?」と疑うより、「いたらいいね」と思いたかった。 それが、母との再会を夢見るわたし自身の気持ちとも重なるから。

やがて“海外に声が飛ぶかもしれない”という言葉が、彼の心の火を強く燃え上がらせ、わたしの胸をも騒がせることになる。そう、トモユキ兄ちゃんが持ち込んだ“自作無線機”が、わたしたちの運命を夜の闇へ導いていくのだ。

ジャックはすでに、そのとき“どこか遠くへ”声を飛ばす準備を始めていたのかもしれない。わたしがその本心を知るのは少し先のことだけれど、彼が抱える孤独と意地が、わたしの隠していた孤独まで引きずり出すとは思ってもみなかった。

だから止められなかった。彼の背中を見送るたび、わたし自身も同じ方向へ歩き始めていたのだ。

こうして、わたしとジャックという少年は、避けられない運命の交差点に立たされる。

それは、なにもロマンチックな話ではない。ただ、お互いの底に眠る闇が酷似していて、どちらかが声を上げるなら、もう片方も引きずられるように一緒に叫ばずにいられない――そんな奇妙な共犯関係が芽生えはじめていたのだ。

この章は、ジャックという存在を浮き立たせるための序曲にすぎない。

物語が本格的に動き出すのは、わたしたちが「無線」という魔法のような装置に触れたとき。遠い国まで届くかもしれない電波が、どんな形でジャックの“親父”と繋がっていくのか、そしてわたしの「母」への呼びかけとどう絡み合うのか――その答えを知るには、もう少し夜を待たなければならない。

【Chapter 3】 壊れた機械を甦らせるコウタ

「ここだよ、ほら」

十一歳のコウタは、ひだまり園の古いラジカセをひっくり返し、真剣な表情で基板を覗き込んでいる。

「ハンダが浮いてるせいで通電がうまくいかなくなってるんだ。そりゃ音が出ないわけだよ」

わたしは感心しながら見守る。年上のショウでさえ、「そんなのが原因なのか」と口をとがらせながらも、コウタの手元を興味深そうに覗き込んでいた。施設の先生があきらめかけていたラジカセが、一体どうやって甦るというのだろう?

「ちょっと半田ごて貸してくれない?」

コウタが工具箱をあさると、ベタついたワイヤや小さなドライバー、古びた半田ごてがゴロゴロ出てくる。施設では子どもが使うには危ないと普段は鍵をかけられている道具だけど、コウタはなぜか器用に入手してしまうのだ。先生たちも「コウタなら仕方ないか」と目をつぶっているフシがある。

火傷しないように気をつけながら、コウタは基板上の細かな接点に熱した先端をちょん、と当てる。

「溶けたハンダをいったん取って……新しいのを流し込む……こんな感じ」

彼の細い指先がまるで魔法でも扱うみたいにスムーズに動き、わたしやショウは思わず息を飲む。周りで見ていた小さい子どもも、「コウタ兄ちゃんすごーい!」と感嘆の声を上げている。

数分後、コウタは「こんなもんでいけるかな」とプラグを差しこみ、電源スイッチを入れた。

……ザザッ。砂嵐のようなノイズが一瞬だけ響き、そのあと、くぐもった昭和歌謡のメロディが復活する。わたしたちは「おお……!」と思わず歓声を上げた。コウタは照れくさそうに鼻をすすりながら、「まだちょっと音が割れてるけどな」と謙遜するけれど、十分すぎる奇跡だ。先生が「また勝手に倉庫から道具を持ち出して……」と叱りかけても、「直してくれたなら助かるわ」と苦笑いに終わるのが常だった。

コウタはこうして、ひだまり園のあちこちで“壊れた機械”を見つけては直している。

古い扇風機が煙を噴いた日も、みんなが「もうダメだ」と思ったのに、コウタが分解して配線をいじると、翌日にはまたブンブンと回り始めた。壊れた目覚まし時計や電子おもちゃも、彼の指先を通るとなぜか息を吹き返すことがある。

「どうしてそんなに詳しいの?」

素朴な疑問を口にすると、コウタはやや自嘲気味に笑って答える。

「前の家で、テレビが壊れても親が金出してくれないから、自分で直すしかなかったんだ。里親に預けられたり実家に戻ったりを繰り返してるうちに、なんか、いつも家電が壊れてる家ばっかでさ」

それを聞いたわたしは、返す言葉がなかった。コウタがどういう経緯でここに来ることになったのか、断片的にしか知らなかったからだ。彼は照れ隠しのように鼻をすすりながら続ける。

「でも、そのおかげでこうして直せるようになったんだし、結果オーライかな」

機械をいじっているときのコウタは、いつものおどけた感じとは打って変わって真剣そのものだ。わたしやショウに向かって「これ持って」「あれ支えて」と簡潔に指示を出し、彼の脳内には回路図が鮮明に描かれているかのようだった。そんな姿を見るたび、子どものわりにやけに“職人気質”だな、と感心してしまう。

けれど、彼にもまた胸の奥底に不安や寂しさがあるのは間違いない。子どもが次々と壊れたものを直すしかないような環境で育ったという事実は、どれだけ彼を傷つけただろう。そんな想像が頭をよぎるたび、わたしはコウタを羨ましいとは思えなくなる。でも、「壊れたものを直せる」という行為が、コウタにとって“自分の存在価値を確かめる手段”になっているのではないか、と感じるのだ。誰にも顧みられず、使い潰されて捨て置かれた物を蘇らせるたび、彼は「ほら、自分はちゃんと必要な人間だ」と言える気がするのかもしれない。

そんなある夕食後のリビング。コウタが興奮を抑えきれない様子でみんなを集め、「すごい話を聞いた!」と声を弾ませた。

「トモユキ兄ちゃんが、自作のハム機を作ったらしいんだ! しかも海外ともしゃべれるって! なんか電離層を反射して云々……」

「はむ? アマチュア無線?」とわたしが問うと、コウタは「ああ、そう、それ!」と得意げに説明を始める。専門用語が飛び交う熱弁を聞きながら、わたしはまるで少年科学雑誌の挿絵から飛び出してきたようなコウタの姿に、思わず胸が躍るのを感じた。

周囲の子どもたちは「へえ」「なんだそりゃ」と気のない反応。ショウは「海外? バカ言ってんな」と鼻で笑うし、ユイは「海外ってディズニーランドのあるとこ?」とズレたことを言っている。

それでもコウタは「めっちゃ遠くまで電波が飛ぶって!」と身ぶり手ぶりで力説し、わたしは「そんな夢みたいな話、本当にあるのかな?」と半信半疑ながらもわくわくしていた。そして、隣で黙って聞いていたジャックの瞳には、なぜか鋭い光が宿っているのがわかった。

――その理由を、わたしはまだよくわかっていなかった。

数日後、本当にトモユキ兄ちゃん(地元大学生)が“ハム機”を持ってきた。

倉庫の奥に転がるそれは、蓋のないアルミケースにむき出しの基板と配線が雑多に詰まった、いかにも怪しげな改造機械。

「一応アマチュア無線機だけど、改造してあるから大っぴらには使えないんだよね。出力も微妙だし」とトモユキ兄ちゃんは気軽に笑う。

コウタはもう目を輝かせて、「うわー、中身どうなってるんだ?」と早速のぞき込んだ。わたしが「本当に大丈夫なの?」と問いかけると、「明日持ち帰るから一晩だけここに置かせてよ」と気楽な調子だ。

しかし、その夜。トモユキ兄ちゃんは「絶対変な使い方はしちゃダメだよ」とだけ言い残し、無線機を倉庫に放置したまま帰ってしまった。

コウタは案の定、「ちょっとスイッチ入れてみてさ、受信するくらいなら大丈夫だろ?」と瞳を輝かせている。その言葉にわたしは胸をざわつかせる。先生に怒られるのが怖い――でも、コウタの“壊れたものでも直せるかもしれない”という好奇心には、不思議な魅力がある。彼はそれを思うままに実行してしまうタイプだ。そして、わたしやジャックには、ちょっと違う切実さが芽生えていた。もし海外まで電波が届くとしたら、遠く離れた“誰か”に届くのかもしれない……。

「バレたらやべえだろ」

ショウは呆れた口調で言うものの、内心は退屈な毎日を破る刺激を歓迎しているようにも見える。ユイは「やだ、怒られたくない……」とおどおどするが、周囲の空気に巻かれるときがある子だ。

そしてジャック。ほとんど言葉を発しないまま、その無線機をじっと見つめている。その姿はまるで、闇の奥にある獲物を狙う狼のようだ。彼がどれほど何かを渇望しているのか、わたしはまだ読み取れない。だけど、こういう彼が行動を起こすとき、きっと止められない何かが動き出す気がしてならない。

――そして、コウタを中心とした“夜中に無線機をこっそり使ってみよう”という計画が、子どもたちの間で急速に盛り上がりつつある。大人たちはわたしたちが深夜にそんなことを企むなんて思いもしないだろう。

でも、コウタの小さな指先が“壊れたもの”を蘇らせてきたように、わたしたちが抱える“壊れた時間”や“途切れた声”まで甦らせてくれるかもしれない。その妄想は、子ども心を揺さぶる小さな革命の種を宿していた。

ジャックの胸に潜む“親父への叫び”、わたしが抱える“母への声”、そしてコウタの“直したがり”という好奇心。そんな思いがひとつになったとき、夜の闇を突き抜ける危険な電波が生まれてしまうのは、もはや時間の問題だった。

【Chapter 4】 倉庫の片隅の“星空マシン”

「これ……どこに持っていこうか?」 その晩わたしたちは、倉庫の片隅に置かれた“例の装置”を囲んでひそひそと相談していた。トモユキ兄ちゃんが作ったという自作無線機は、見た目こそガラクタを組み合わせたような代物だけれど、コウタの目には途方もなく魅力的な宝の山に映るらしい。丸っこいダイヤルや、むき出しのコードが何本も絡む基板、そして細長いアンテナ。近づくほどに“科学の香り”が立ちのぼり、見る者の心をくすぐる。

時間はすでに夜の十一時近い。先生たちは、寝かしつけ担当が一通り巡回を終えれば、あとは職員室で書類をまとめたりしている程度で、子ども部屋や倉庫までは滅多に来ない。この隙を見計らって、わたしたちは作戦会議を始めたのだ。

「アンテナを立てるにしても、電波がちゃんと飛ぶ場所じゃないとダメだろ」

ショウが床に腰を下ろしながら、アンテナの先端をつまんで言った。いつもは冷めた表情ばかりのショウだけど、今は少しだけ胸の奥がざわついているみたいに見える。

「ここだと電波が周囲の壁や鉄筋に阻まれて、外まで届きにくいと思うんだよな」

コウタが真剣な顔で言葉をつなぐ。一方で、ジャックは無線機の奥に貼られたメモをじっと眺めている。何か計算式らしき数字や、英語っぽい単語が書かれていて、彼にだけ意味がわかるのか、それとも懸命に解読しているのか――表情が読めない。

「でもさ、どうしてこんなに大掛かりな装置作ったのかな。トモユキ兄ちゃん、海外と交信する気だったんじゃない?」

わたしがふと疑問を口にすると、ジャックはスッと目線を上げた。

「日本国内での通信なら、もっと簡単な機械で十分だからな……。海外……アメリカとかヨーロッパとか、そこまで電波を飛ばしたかったんだと思う」

小さなため息混じりの声。その奥に、かすかな憧れのような感情が感じ取れる。ジャックの親父さんがどこにいるのかは、誰も詳しくは知らない。けれど“遠く離れたどこか”にいることだけは、子どものわたしたちでも想像できる。

「わたしも……母さんが今どこにいるのか、わからないんだよね」

思わず本音がこぼれた。それに反応したのはコウタだった。

「会いたいの? それとも、声を聞きたい?」

「……たぶん、両方。施設が握ってる親の連絡先は、わたしには教えてくれないし。連絡する意味がないって思われてるみたい」

自分で口にしながら、どうしようもなく虚しさがこみ上げる。そんなわたしを見て、コウタはどこか複雑な表情で鼻をすすった。

「夜中にこっそり電波飛ばしたら、誰かが拾ってくれるかもしれない。……ハルカ、やる?」

「……うん」

無謀だとわかっていても、子どものわたしたちは、その“もしも”に縋りつかずにはいられない。ショウもジャックも同じだろう。ユイは怯えながらも、気になって仕方がない様子で話を聞いている。

「外でやるなら、やっぱり電波塔……だよな?」

ショウが思いついたように言い、コウタは「それだ!」とぱっと表情を明るくする。

「街はずれにある鉄塔なら、障害物も少ないし、元々アンテナがあった場所なら土台もあるかもしれない」

「でも……夜に行くの?」

ユイがまるで泣きそうに声を震わす。施設の外へ出るだけでも普通は考えられないのに、電波塔なんてかなり遠い。誰かに見つかればどうなるかわからない。

「大丈夫だって。こっそり行って、サクッと試して戻ってくればいい」

あっさり言いきるコウタだが、わたしの胸もざわついていた。見つかれば大目玉どころか警察沙汰になるかもしれない。けれど、“遠くまで電波が届くかも”という幻想が、わたしの中で強烈な魅力を放っていた。

ジャックは依然として無口だが、電波塔の話題になると、その瞳に熱が宿っているのがわかる。「……行く。オレは行く」――それが彼の答えだった。

きっと、“親父”に届くかもしれないという思いが彼を突き動かしているのだろう。

こうしてわたしたちは“今夜決行”という無謀なスケジュールを組む。タイミングを逃せば、トモユキ兄ちゃんが無線機を回収してしまうかもしれない。先生たちにバレたら一巻の終わり――でも、それでもやる。やらなきゃ後悔するから。

消灯後、先生の巡回がひとまず終わった頃合いを見計らい、男子部屋からコウタ、ショウ、ジャック。女子部屋からわたしとユイがそっと出てくる。下級生の子たちも付いて来たが、危険すぎると必死に止め、なだめて部屋へ戻した。

コウタは倉庫から無線機と最低限の工具、そしてバッテリー代わりの予備電源を抱える。わたしは小さな懐中電灯と、ショウが用意したワイヤーカッター。ユイはおどおどしながらも、わたしの背中をぎゅっと見つめてついてくる。ジャックは黙ってバッグを背負い、どこからか台車を用意していた。

非常階段を抜け、裏口へ。ドアの鍵は夜になるとかかっている。ショウが「やっぱ無理だろ?」と眉をひそめるが、コウタはしゃがみこんで、ドアノブの内側を少し工具でいじる。やがて小さな「カチッ」の音がして、ドアがわずかに開いた。

「おまえ……なんでもアリだな」

ショウが呆れ顔を見せると、コウタは「ちょっとしたコツ」と鼻をすすり、照れたように笑う。

ひんやりした夜気が入り込み、わたしたちの頬を撫でる。誰もいない裏庭へ踏み出し、フェンス脇を歩き、裏門を――乗り越えた。鉄が軋む音にユイが思わず顔をこわばらせる。

かすかな月の明かりが風に揺れ、街の闇を照らし出していた。

【Chapter 5】 深夜の脱走

「寒い……」 ユイはわたしの手をぎゅっと握りしめながら小声で震える。夜は想像以上に冷え込み、ひだまり園が立つ丘から坂を下りるとき、風が鋭く肌を刺した。

目的地は街のはずれにある鉄塔。歩いて1時間以上はかかりそうだが、台車に載せた無線機を運ぶとなれば、もっと時間がかかる。まさに「深夜の大脱走」だ。

人通りはほとんどない。住宅街の街灯が点々と並び、はるか向こうの大通りにヘッドライトがちらほら見えるだけ。わたしたちはできるだけ音を立てないよう、坂を駆け下りていく。とはいえ、ちょっとした段差で「ガタッ」と台車が揺れ、みんな一瞬固まったりする。

「うるせえな、コウタ気をつけろって」

「ショウこそ、雑に押すなよ」

二人が声を潜めて言い合う。その後ろでユイが必死にしがみつき、わたしは周りを警戒してキョロキョロする。ジャックは相変わらず何も言わないが、視線はまっすぐ先を見ている。その先には――街はずれの闇にそびえる鉄塔がある。

やがてシャッターが閉まった商店街を抜けると、暗い高架下に入る。そこを越えればもう街灯がほとんどなく、空が広く見える。遠くにかすかな赤い点滅灯が見え始める。それが目指す鉄塔だ。

「……まじで行くんだよな」

ショウが息を飲むように呟き、わたしは黙って頷く。さすがに怖さが募ってきたけれど、このまま引き返すわけにはいかない。行くと決めたからには、何があっても進むしかないのだ。

辺りはどんどん人気が薄れ、舗装の荒れた道を抜けると、手入れされていない原っぱに出る。夜露が草を濡らし、わたしたちの靴下をじわじわ湿らせる。見上げると、鉄塔が巨大な影を落としていた。上のほうには赤い航空障害灯が不気味なほど静かに点滅している。

フェンスに掛かる錆びついた看板には「関係者以外 立入禁止」と大きく書かれている。ユイは「やめようよ……」と必死に制止するが、コウタもショウも聞く耳を持たない。ジャックは柵の隙間を見つけると、あっさりそこへ身体を潜りこませる。

「え……ジャック、ちょっと……」

わたしが呼びかけると、彼は振り返り、わずかに口を動かす。

「届くなら……届いてほしいから」

その言葉は、まるで懇願のようにも、祈りのようにも聞こえた。わたしの胸がぎゅっと締めつけられる。母への想いがかぶさり、自分もまた同じ立場だと痛感させられる。

隙間から台車を持ち上げて押し込み、どうにか無線機と工具、そしてバッテリーをフェンスの向こうへ運び込む。夜露を含んだ地面がぬかるんで滑りやすいが、みんなで声をかけ合いながら進む。

巨大な鉄骨がむき出しになった鉄塔を間近に見ると、その迫力に息を呑む。骨組みのあいだから赤い灯りがちらりと見え、それが夜の闇に溶けていた。

「深夜の脱走……だな」 ショウが苦笑し、わたしは言葉も出ずに頷く。施設の裏門を抜け出して、こんな場所までたどり着くなんて、普通の生活じゃ考えられない冒険だ。

だけど、わたしたちにはそれぞれ理由がある。ジャックの“親父”を探す声。わたしの“母”への呼びかけ。コウタの“壊れたものを修復して飛ばしたい”という衝動。ショウの“退屈からの逃避”。ユイの“孤独への恐怖”。

みんな、何かを満たすためにここにいる。

「本当に……届くかな」

わたしは声にならない呟きを胸に抱えた。

コウタは荷台に載せた無線機のスイッチ部分を見つめ、ジャックは長いケーブルを手に鉄塔の支柱へと歩き出す。わたしたちの“小さな革命”は、もうあと一歩で開始されようとしていた。

【Chapter 6】 鉄塔に向かう理由

鉄塔の足元に近づくと、太い鉄骨が何本も根元で組み合わさり、コンクリートの土台へ深く固定されているのがわかる。夜の闇の中でわずかに赤い光が瞬き、そのシルエットが不気味なほどに浮かび上がっていた。

ショウがしきりに上を見上げ、「これ、どうやって繋げばいいんだ……」とつぶやく。ジャックは黙ってケーブルの先を確認しながら支柱に手をやる。コウタが無線機の背面を覗き込み、「たぶん、この支柱にアンテナを巻きつけりゃ電波が強くなるはず……」と手探りで作業を始める。

「この鉄骨がアンテナがわりになれば、けっこう遠くまで飛ぶかもしれないって、トモユキ兄ちゃんが言ってたんだ」

自信ありげなコウタの声に、わたしたちは無言のまま期待を抱く。果たしてそんな理屈が通じるのかどうか、まったくわからない。だけど“可能性”という言葉ほど、子どもを大胆にさせるものはない。

ユイはわたしの腕を必死に握り、「何も悪いことが起こりませんように……」と祈っている。わたしの胸にも同じような不安はある。でもそれ以上に、“もし本当に届くなら”という想いを捨てきれない。

「よし……これでOK」

コウタがケーブルをぐるぐると巻きつけ、小さな金属クリップで固定する。ジャックが予備電源を接続し、ショウは懐中電灯をコウタの手元に当てながら「これ、本当に動くのか?」と呟く。

コウタが息をのみ、「いっちょやってみよう」と無線機のスイッチをONにする。すると、小さなファンの音とともにメーターが光を帯び、スピーカーから「ザザッ……」というノイズが漏れ始めた。わたしたちは思わず息を呑む。

夜の静寂を切り裂くような、そのわずかな雑音。普段なら単なる「ジー」という不快な音でしかないのに、今のわたしたちには不思議なほど神聖に思えた。

「動いたな……」 ショウが感心したように呟き、ユイは戸惑いながらその音を聞き続ける。コウタはダイヤルを操作して周波数を変えようとするが、素人の手探りでは簡単ではない。そんな中、ジャックがマイクを握りしめた。

「……どうすればいい?」

「押しながら話す……はず。放せば受信に戻るんだよ」

コウタがたどたどしく説明する。ジャックはぎこちない動きでマイクを持ち直す。その手は小さく震えている。わたしとユイは固唾をのんで見守る。ショウは「へんに壊すなよ」と苦笑まじりに言い、しかしその瞳もどこか真剣だ。

ジャックはマイクの送信ボタンを押しこみ、息を整えるように一度唇を噛む。そして低い声で呟いた。

「……もしもし……CQ?こちら、ひだまり園。きこえるか」 英語とも日本語ともつかない言葉を絞り出し、ボタンを離す。スピーカーからザザッとノイズが返るだけ。わたしたちは息をするのも忘れそうになる。

長い沈黙があった。混信なのか、かすかな雑音が入り混じる。誰かが返事をしているのか、ただの雑音なのか、区別もつかない。

ジャックは再びボタンを握り込み、「きこえるなら……応答してくれ」と囁いた。今度は送信ボタンを押したまま、小さく「……親父……」とつぶやいたように聞こえた。

わたしの胸が痛くなる。わたしも同じように呼びかけたい気持ちがあるのに、言葉が出てこない。もし今、この電波で母に届くなら……。でも、それは幻想かもしれない。でも――。

ノイズの向こう、何かが聞こえたような気がした。英語の断片? それともただの幻聴? ショウは「気のせいじゃねえの?」と眉をひそめるが、コウタは耳を澄ませて「いや……確かに何か……」と声を震わせる。

「ジャック……」 わたしはそう呼びかけるが、彼はマイクを握ったまま固まっている。

「親父……オレだ……ジャック……タクだ」彼の声が、かすかに震えていた。

――ザザッ……ザザザ……

わずかに何か言葉らしきものが混じった。ユイはしがみつき、「ねえ、今の何? ねえ、何か言ってる?」とおどおどする。わたしも聞き取りたいけれど、ノイズが強すぎてはっきりしない。

ほんの一瞬の希望が胸をかすめた、その刹那――。

「おい、そこのおまえら! 何してる!」 突然、まぶしい光がわたしたちを照らした。遠くから誰かが走ってくる。警備員なのか、それとも施設の先生が捜しに来たのか。強烈な懐中電灯の光にわたしたちは目をくらまされる。

「やっべ……!」 ショウが反射的に声を上げ、コウタは慌てて無線機の電源を切ろうとする。ユイは悲鳴を噛み殺して、わたしの腕に縋りつく。ジャックはマイクを握ったまま微動だにしない。

――やっぱり見つかった……。

「逃げろ!」 ショウが身を翻そうとするが、慣れない夜道に加え、荷物もある。とても逃げ切れそうにない。わたしの頭はパニック寸前だ。やっと届きかけた何かが、今まさに断ち切られようとしている。

わたしたちが踏み入れた領域は、“勝手に夢を見ただけ”では済まされない場所だったのだ。懐中電灯の光がばちりとわたしたちを捉え、怒声が夜空を引き裂く。どうなるの――?

わたしは恐怖と後悔と、そしてまだ消えきらない微かな望みに挟まれながら、ジャックのうしろ姿を見つめる。彼もまた無線機を握りしめたまま、夢から醒めたように振り返った。

夜の闇をかき消すように響く声。

深夜の鉄塔の下で、わたしたちの“小さな革命”はあっけなく中断されようとしていた――。

【Chapter 7】 見つかった声

「おい、そこで何してる! こんな時間に――」

まばゆい光が私たちを正面から射抜いた。

強い懐中電灯のビームに目がくらみ、思わず手で顔を覆う。耳に残っていた無線のノイズは、一瞬でかき消される。

「やっべ……」

ショウが低い声で吐き捨てるように言う。逃げようとしたけれど、台車に載せた無線機がどうにも邪魔だし、行き止まりの鉄塔敷地内からは簡単には出られない。振り返ると、フェンスの反対側にも人影が見える気がして、私の心臓は急激に速く打ちはじめた。

「こんな夜中に……おまえら、小学生か?」

荒っぽい男の声が闇を貫く。制服を着た警備会社のスタッフと、腕章をつけた若い巡回中の警官らしい人が見えた。どちらも顔をこわばらせながら、私たちの姿と無線機に目をやっている。

ユイが「ごめんなさい……」と声を震わせ、コウタは慌てて無線機の電源を切ろうとする。その横でショウが懐中電灯を振り払うように動くが、「あぶない、じっとしてろ!」と一喝され、足がすくんだように止まった。

ジャックだけがマイクを握ったまま、うつむいて動かない。光に打たれて固まってしまったようだ。

「それ離せ。電気が通る装置か? 危ないだろ」

鋭い声に、ジャックはハッとしてボタンを離す。スピーカーからのノイズが途切れ、夜の世界そのものが静止してしまったような感覚が広がる。

同時に、私には“何かが切れた”という喪失感がはっきりとあった。届きかけていた声が、再び遠のいた気がする。

「どうしてこんなところに? 近所の子か? それにしても夜中だぞ」

警備員が怪訝そうに問いかける。私たちは一瞬顔を見合わせたが、何も答えられない。あまりに強い光と大人たちの気迫に圧倒され、思考がまとまらなかった。

「ひとまず移動しよう。ここは立入禁止だし、高圧線もある。危険だから、外へ出るぞ」

若い警官がそう言って、私たちをフェンスのほうへ促す。ショウが台車を少し動かし、コウタも無線機を抱え直そうとするが、警備員が「それはこっちに渡せ」と言い、無理やり持っていってしまう。

「やめてよ、壊さないで……!」

コウタが声を張り上げるが、「なんだこれは……自作? こんなのダメに決まってるだろ」と警備員は困惑した様子で眉をひそめるだけ。

フェンスの隙間を抜け、人目につかない原っぱを通り抜けたところで、警官が無線機か携帯らしき機器を取り出し、どこかへ連絡を始めた。

「ええ、はい……。え? ああ、もしかして……そうか、行方不明の通報が……」

断片的に聞こえてくる言葉に私たちはぎくりとする。施設の先生たちが「子どもたちがいない」と騒ぎになっているのかもしれない。

「おまえら、家はどこだ? 学校は?」

警官が改めて問いかけるが、私は口をつぐんだまま視線を落としてしまう。気まずそうに下を向くショウ、泣きそうなユイ、無言のコウタ、そして固まっているジャック。

「保護者に連絡する必要があるからな」と警官は再び私たちを見やる。

そのまま少し押し問答が続き、やがて警官の無線機から「ひだまり園の子が五人見当たらない」といった声が漏れたとき、私たちは互いに顔を見合わせた。

――そうだ、もう施設の職員が気づいて探しているに違いない。

「おまえら、そこに住んでるのか?」

警官が半ば確信めいた口調で詰め寄る。私たちは否定できず、ついに観念して小さくうなずいた。

「そっか。じゃあ間違いないな。園に連れて行くから、ここでじっとしてなさい」

警官がそう言うと、警備員はややホッとしたように見える。私たちの扱いをどうするか困っていたのだろう。

「よし、パトカーを呼ぶほどでもないが……一応こちらの車で送っていこう」

押しつけがましい口調だが、それが正論なのはわかる。逃げ切る術などない。私たちは大人しく警備会社のワゴン車に乗せられて、夜の街を引き返すことになった。

車の中、全員がほとんど無言だった。ユイが「ごめんなさい……」と何度か呟き、ショウは窓の外を睨むように見つめている。コウタは無線機を気にしているのか、時折腕で口元を隠しながら落ち着かなげに足を動かす。

ジャックは相変わらず俯いたまま、かすかな震えが肩に伝わっているようにも見える。私も声を出す気力がないまま、胸がバクバクと鳴り止まなかった。

遠ざかる鉄塔。その上の赤い点滅灯が、まるで私たちを見下ろしているように感じられる。――さっきまであそこで飛ばしていた電波は、いったいどこへ消えてしまうのだろう?

届きかけていた“何か”が失われてしまったようで、息苦しい思いに押しつぶされそうだった。

「よかった……! どこに行ってたのよ、もう!」

ひだまり園に着いた頃には、すでに深夜をとうに過ぎ、2時を回っていた。車を降りると、事務室から飛び出してきた先生たちが口々に私たちを叱咤する。

「警察から連絡をもらって、こんな遅くまで……。本当に心配したのよ!」

「ごめんなさい……」

私がかすれた声でそう答えると、先生たちは安堵と怒りが入り混じった複雑な表情を見せる。失踪騒ぎとして通報もされていたのか、園の敷地内にパトランプの光が反射しているのが見えた。

事情を聞かれた警備員と警官は、無線機と思われる装置を渡しながら「こんな怪しい機械を夜中に使ってたみたいで……。子どもが扱うには危険かと思います。念のため確認して下さい」と語り、先生たちは目を丸くしている。

「いったい何をしてたの……?」

先生たちに囲まれ、私たちは誰も答えられないまま俯くばかり。ジャックは最後の最後まで沈黙を貫いた。

その後、私たちは職員室に呼び出され、順番に詳しい事情を聞かれることになった。夜中に園を抜け出したうえ、立ち入り禁止区域に侵入し、見知らぬ装置を動かしていたのだから、大問題だ。

けれど、いくら訊かれてもうまく説明できるはずがない。

「電波を海外に飛ばしたかった」なんて言っても、子どもの浅はかな妄想にしか聞こえないだろうし、何より私たち自身が恥ずかしさや後ろめたさで声を詰まらせてしまう。

「みんな、どうして……?」

先生たちは口調こそ荒くないが、疲れ切った目をしている。

「もし何かを伝えたかったり、悩みがあるなら言ってちょうだい。夜中に家出なんかしなくても……」

優しく問いかける声もあるけれど、私たちにはどう答えたらいいのかわからない。

――母に届くかもしれないと思った。ジャックは親父を探していた。コウタの“壊れたものを直したい”という衝動、ショウの退屈やユイの不安……。それをまとめて言葉にできるほど、大人じゃない。

「すみません……」

結局、私たちは頭を下げるしかなかった。なぜこんな行動に出たのかを説明しないまま、夜は更けていく。ジャックの瞳はどこかうつろで、ユイはぴたりと私に寄り添い泣きそうな顔を隠している。ショウも「そんなん言ったって……」と吐き捨てるように目をそらすだけだ。

夜が明け始めるころ、私たちはようやく自分の部屋へ戻された。先生たちが互いに顔を見合わせ、「とりあえず今日は休ませるしかないね」と呟いているのが聞こえる。睡眠不足に加え、大騒ぎで心身ともに疲れ切っているのだろう。

広い廊下を歩きながら、コウタがぽそりと漏らす。

「あとちょっとだったのかな……」

私はどう返事をすればいいか分からず、ただ俯く。電波が、本当に海外やどこか遠くに届いたのか、ただの自己満足だったのか――もう確かめようがない。

「何が、どうなれば“ちょっと先”に行けたのか、オレもわかんねえけど……」

コウタの声に含まれる震えが、私の胸を締めつける。

部屋のドアが閉まる瞬間、視界の隅でジャックが背を向けているのが見えた。廊下の薄暗い蛍光灯が、彼の肩に寂しく落ちている。

――もし、あのときわずかでも親父に声が届いたと思うなら、今の彼は救われるのだろうか。

そう思いながら、私の胸は「届かなかったんじゃないか」という絶望と、「もしかして……」という淡い期待の板挟みに苦しんでいた。

誰にも言えない“革命”は、あっけなく大人たちに見つかって終わった。

でも、心の奥にはまだ熱がくすぶっている。あの瞬間、本気で“遠くと繋がる”ことを信じてしまった自分がいるからだ。

――たとえ大人に黙殺されても、笑われても、あの時感じたとくんと弾む胸の鼓動は、どうしても消えてくれない。

この夜の出来事は、後にどんな意味を持つのか。今はまだわからない。

けれど、何かが変わった気がする――変わらずにはいられない。そう感じながら、私は布団に身を横たえ、ぐしゃぐしゃに涙をこぼした。周囲は静まりかえっていて、あまりにも息苦しい。

「お母さん……」 そう呟いて目を閉じれば、耳の奥にノイズがよみがえる。

電波の奥から確かに聞こえたはずの断片。それを信じたい気持ちと、ただの幻聴かもしれないという冷めた声が、私の中でせめぎ合う。

夜が明けても、窓の外にある鉄塔は昨日と同じようにそびえ立っているのだろう。もうあんな場所へ行くなんてできないとわかっていても、頭の隅で小さな声が囁いている――

きっと私たちの中では、あの夜はまだ終わらない。

いつかまた、夜の闇に向かって声を放つ日が来るのかもしれない。それがどんな形なのかはわからないけれど、あのマイクを握りしめたジャックの手の震えを、私も、コウタも、そしてジャックも、きっと忘れられないままでいる。

そう思いながら、私は重たいまぶたを落とした。

あの鉄塔の赤い点滅を目に焼き付けたまま、再び眠りに堕ちていく。――まだ小さな革命の炎は、私たちの胸でくすぶり続けているのだ。

【Chapter 8】 夜明け前の気配

わたしは静かに目を覚ました。

窓の外はまだ薄暗い。けれど東の空が少しずつ白みはじめ、夜明けが近づいているのを感じる。いつもならもっと遅い時間に起きるのに、なぜか眠っていられなかった。

――施設を巻き込んだ“大騒ぎ”から、数カ月が過ぎていた。私たちは外出禁止のまま、先生たちのきつい監視下で日常を送っている。

廊下へ出ると、洗面所の脇でユイが所在なげに立っていた。はたと目が合うと、彼女は小さく頷き、私のそばへ駆け寄ってくる。

「ハルカ姉も……眠れなかったの?」

「うん、なんかね」

私が苦笑いすると、ユイは心配そうに眉を寄せ、指先でもじもじとシャツの裾をつまんだ。あの日以来、彼女は以前にも増して不安そうな表情を見せることが多い。

ユイは、怖がりではあるけれど、誰かにすり寄るような甘え方はあまりしない子だった。

けれど、あの日以来、ほんの少しだけ変わった気がする。

今朝もこうして自分から声をかけてくれた。彼女なりの“甘え方”なのかもしれない。

「……ごめんね。わたし、どうしても夜がこわくなっちゃって……」

「大丈夫だよ。わたしも似たようなもの」

私も夜になると、いつかの鉄塔を思い出してしまう。あの赤い点滅はもう見に行けないのに、頭から離れない。

ユイは、暗くなると“誰かがいなくなってしまう気がする”のだという。たとえ隣に人がいても、不意に孤独になってしまいそうで、眠れなくなるのだ。

あの深夜の冒険以来、ジャックはほとんど口をきかない。ショウはひたすらふてくされた態度をとり、コウタは機械いじりもやめてしまったかのように部屋にこもっている。ユイは人目を気にして落ち着かず、私はというと、ただ心の奥であのザザッというノイズを反芻しながら、答えのない日々を過ごしていた。

先生たちは多少の時間をかけて、園の生活を“いつも通り”に戻そうと努力しているらしい。職員の会議では、再発防止策や私たちの進路相談などが話し合われ、表面的には落ち着きを取り戻しかけている。

でも、たとえクラスメイトに「最近どうしたの?」と聞かれても、“夜に鉄塔へ行って無線で遠くを呼び出そうとしてた”なんて言えるはずもない。

――大人たちには収束した問題でも、私たちの心には何かがくすぶり続けていた。

「ねえ……ハルカ姉、あの無線機って、もうどうなっちゃったんだろ」

ユイが小さな声で尋ねる。

「……たぶん、トモユキ兄ちゃんが謝りに来て、持って帰ったんじゃないかな。先生たち、危ない機械だって取り上げてたし」

「そっか……」

ユイは一瞬だけほっとした表情を見せる。「壊されるよりはマシだね」と小さくつぶやき、また寂しそうに俯いた。

その日の夕方。ひだまり園の裏庭にまわると、柵の近くにジャックの姿があった。

相変わらず無愛想な横顔だけど、私が近づくと、わずかに肩を緩めているのがわかる。深夜の一件以来、彼はますます口数が減ったが、どこかざわついた空気も隠しきれていないみたいだ。

「……ちょっと手伝ってくれ」

低い声でそう言い、ジャックは折りたたみイスの上に置かれた一冊のノートを指さした。かなり使い古されていて、表紙には小さく「CQ」と記されている。

「これ、コウタが“写し取ってた”とか言ってたやつなんだ。たぶんトモユキ兄ちゃんが使ってたメモ帳を、勝手にコピーしたんだろうな……」

そう言いながら、ジャックはノートを手に取ってパラパラとめくる。周波数らしき数字や英語、何かのコードのメモがびっしり書き込まれているようだ。

「え……コウタが、こんなのまで?」

私が驚いて聞き返すと、ジャックは鼻を鳴らすように笑い、「あいつ、装置が回収される前に目立たないように必死でメモしたらしい」と説明する。どうやらコウタは手先だけでなく、観察眼や行動力も相当なものだ。彼ならトモユキ兄ちゃんの無線機をいじりながら、メモの内容をざっと暗記したり、紙きれに書き留めたりするくらいはやりかねない。

「……で、どうするの? また鉄塔へ行くわけじゃないよね」

心配になって思わず問いかけると、ジャックはノートを軽くめくりながら首を振った。

「そんなんじゃねえ。コウタが言ってたんだよ……今度トモユキ兄ちゃんが本格的に装置を調整して、正式に免許とか取るかもしれないって。もっと安全に“海外と交信できるように”するって話だ。大人の許可があれば、オレたちだって……」

彼は言葉を区切り、「まあ、いつになるかわかんねえけどな」と苦笑する。

「合法に、か……」

私は小さく息をのむ。あの夜の行動は無謀だったとわかっているし、あれ以上先生たちを怒らせるつもりもない。でも、もし本当に大人が先頭に立ってくれるなら、“遠くへ声が飛ぶチャンス”がまた巡ってくるかもしれない。

「全部なかったことにはしたくねえだろ?」

ジャックの声には、小さな熱がこもっていた。あの夜に捨てきれなかった思い――親父への呼びかけ――が、まだ彼の中で燻っているのだろう。

「……うん。わたしも、母さんに届けたかった気持ち、まだどこかにある」

大人たちから散々叱られたあとでも、あの夜のノイズや空気を思い出すと、胸の奥が疼く。ちゃんと手順を踏んでまた同じ電波を出せるなら、自分の声が本当に届くと信じられるかもしれない。

翌日、廊下を歩いていると、コウタとショウがひそひそ声で話しているのが聞こえた。私は思わず耳を澄ませて立ち止まる。

「マジで、写したの? ほんと懲りねえな」

ショウが呆れたように言い、コウタは肩をすくめる気配だけ見せる。

「だって、機械の中身と同じくらい大事じゃん。周波数も設定もわかんなきゃ電波飛ばせねえし……」

「はあ……。トモユキ兄ちゃんも困ってるかもな。警察呼ばれるし、園の先生に怒られるし……」

突き放すようでいて、どこか寂しそうなショウ。夜の冒険を「バカらしい」と言いながらも、心の底ではあのスリルやワクワクを否定しきれないのだろう。

「でも、兄ちゃんがちゃんと許可取ってくれて、場所も探して……ってなったらどうなるんだろうな。オレたちも少しは手伝えるのかな……」

ショウがぽつりとこぼす。その声には、小さな期待が混じっていた。無謀だったと反省する気持ちと、あれが“ただのバカ騒ぎ”ではなかったと思いたい矛盾が同居しているのだ。

「まあ……やるなら、今度は大人と一緒に正式にやるしかないっしょ」

コウタは苦笑いしながら答えた。彼らの背中には、あの夜からほんの少しだけ前に進む決意のようなものが感じられ、私の胸もどこか暖かくなる。

夜、私が部屋でうつらうつらしていると、ドアの下から小さなメモ用紙が差し込まれているのに気づいた。広げてみると、文字が下手に歪みながらも一生懸命書かれている。

「ハルカ姉へ

もう夜こわいけど、みんなで外を見たあのときの気持ち、わすれたくないよ。いつか、ほんとに世界のどこかへ声がとどいたら、すごいね。

ユイより」

思わず胸が熱くなった。ユイが夜を恐れているのは知っている。でも、それ以上に「あのときの気持ち」を大事に思ってくれているんだ。

――園の生活は続くし、あの夜の件は先生たちの監視が強まるだけで終わるかもしれない。でも、私たち子ども同士はもう知ってしまったのだ。“声は届きうる”という可能性を。

数日後。夜の消灯間際に、施設内に不意の電話が鳴った。私は廊下を通りがかり、思わず足を止める。受話器を取った先生が戸惑ったように「はい……。ええ、英語ですか?」と話している。

どうやら海外のどこかから何らかの問い合わせが来たらしい。しばらくして先生が「すみません、ここは児童養護施設なので……」と困り顔で応対しているのが見えた。言葉が通じていないのだろう。やがて電話は切れ、先生は首をかしげている。

「……間違い電話?」

「たぶん、外国の誰かが番号を間違えたんだろうね」

そう言いながら、先生は手帳をめくっている。もしかしたら、どこかから何かの記録を辿って間違いが起きたのかもしれない。

それなのに、私は心の奥がざわついて仕方なかった。――もし、本当に私たちの声がどこかに届いていたとしたら、こんな形で誰かが連絡してくる可能性だってあるのだろうか。

その夜は不思議とよく眠れた。

朝方、まだ薄暗い早朝に目覚めると、ささやかな朝焼けが窓辺を染めている。ユイは私の隣で、小さく寝息を立てたまま、スヤスヤと眠っている。廊下のほうからは早起きの先生が台所で立てる水音が微かに聞こえる。

昨夜の電話のことを思い出し、なぜか胸が騒いだ。行き場のない期待かもしれない。それでも、あの夜に鉄塔の下で飛ばした声は、きっと私の中から消えない。仲間たちの中からも、決して消えていない。

大人になってから振り返ったら、ただの子どもの無謀だったと笑えるかもしれない。だけど、笑えるようになる日が来たなら、そのときこそ“本当に届いていたのかも”と胸を張って言いたい。

――そういう願いを抱いて、私はそっとまぶたを閉じた。窓の外には、まもなく訪れる朝の光が淡く広がりはじめている。

もし、この声がいつか誰かに届いていたなら。

たとえそれが遠い海外の見知らぬ誰かだとしても、私たちの叫びは無駄じゃなかったと思いたい。まだ実感なんて持てないけど、そう思える何かを、私は心の底で確かに感じ始めていた。

夜明け前の静寂を破るように、窓から射しこむ一筋の光が、見えない電波の行方をそっと照らしているかのようだった。

【Epilogue】

わたしが「ひだまり園」で職員として働くようになって、もう五年以上が過ぎたある日。

事務所の机に一通のエアメールが置かれているのを見つけ、胸にざわつく感覚が走った。宛名は英語混じりの、どこか見慣れない筆跡。“L.W. Smith”という差出人に、まったく心当たりはない。

封を開けた瞬間、薄い便箋から漂うインクのにおいが、昔のことを思い出させる。

そこに書かれていたのは、拙い日本語と英語がごちゃ混ぜになった文章だった。

Hello, Hida-mari En.

My name is Leo, writing from the US.

A long time ago, I was a lonely boy, listening to shortwave radio.

One night, I heard faint Japanese voices. They said something like “CQ… Hida… Mari?”

I didn’t understand everything, but I sensed a deep longing, like someone was calling to the world.

It woke me up—made me dream of a future where everyone could share their voices, maybe even their faces.

続く文面は、より丁寧な日本語に変わる。

「その夢をどうにか実現したくて、仲間たちと“動画共有サイト”を立ち上げました。

世界中の人がそれぞれの暮らしや思いを映像で撮って、いつでも見せ合える仕組みです。

わたしの国では少しずつ広まっていますが、言葉で説明してもピンとこないかもしれませんね。

けれど、遠く離れた人同士が手軽に映像と声を送れる世界が、もう現実になりつつあるんです。

…あの夜、電波で耳にした“呼びかけ”が、わたしの原点でした。

もしかしたら、それはひだまり園の子どもたちの声だったんでしょうか?

だとしたら、ありがとう。

いつかこのお礼を直接伝えたいと思っています。」

わたしは、一気にあの夜へと引き戻される気がした。

――ジャックが鉄塔の下で握りしめたマイク、かすかに返ってきた海外の混信。わたしたちは罰せられて当然の無茶をやって、それでも大人に届かない“会いたい”という気持ちを、見えない電波に乗せて飛ばした。

気づけば、便箋を抱きしめるようにしていた。

「動画共有サイト」――正直なところ、詳しい仕組みはよくわからない。

文面を読み返してみても、どうやら“映像”や“声”を機械を使って、世界中とやり取りできるらしい……というくらいしかイメージできない。

きっと、わたしたちが若いころに想像した“テレビ電話”や“国際電話”なんかより、はるかに自由で便利なんだろう。

仕組みはよくわからない。でも、わたしたちがあの夜に夢見た“誰かと繋がる未来”が、本当にやってきたのかもしれない。

わたしは遠くの空を見やる。この丘の向こうには街が広がり、その先に広い世界がある。

かつてジャックは、“親父がもし自分を呼ぶなら、そんな名かもしれない”と自分をジャックと名乗った。あの夜の電波が遠い国の誰かに届き、その誰かは“いつか世界を全部繋ぎたい”と本気で夢見ていたらしい。

そして今、本当にそんなことが叶いはじめているという。わたしは息をついた。

「……ジャック。ねえ、聞こえてる?」

小さくつぶやいてみる。

もし彼がどこかでこれを知ったら、どんな顔をするだろう。あの夜の違法スレスレの冒険が、こんな形で人の人生を左右するなんて、わたし自身もまだ実感が沸かない。

便箋の最後には、彼――“Leo”と名乗る人物のサインとともに、短い追伸があった。

P.S. Someday, I’ll send you a link or a “video call,” so you can see what I mean.

The future is already here.

「ビデオコール……リンク……?」

わたしは苦笑いしてしまう。まるで呪文のようだけれど、これが今の世界の新しい“言葉”なのかもしれない。

うんと昔の電波にこめた呼びかけが、時空を越えて、名前も知らない人の心を動かし、こんな不思議な技術まで生み出しているのだとしたら――なんだか、奇跡みたいだ。

どんな仕組みであれ、彼が“多くの人を救いたい”と思っていることだけはひしひしと伝わる。

技術のことはわからないけど、遠い国の大きな街で、誰かの孤独をほんの少し和らげているなら、あの夜の声にも意味があったのだと思える。

目を上げると、窓の外には夕陽の残照を背景に遊ぶ子どもたちの姿。

「あの頃のわたしと、ジャックと、コウタ、ユイ……ショウ……みんな、同じように不安を抱えていたっけ」

窓ガラスに映る自分の顔を見て、少しだけ笑う。

大人になった今でも、わたしはあの夜のノイズを忘れない。

電波は見えないけれど、届いた先で誰かの運命を変えることがあるらしい。

――ああ、世界は思ったよりずっと広く、ずっと優しいかもしれない。

Invisible Waves, Voices Beyond.

わたしは、封筒をそっと閉じた。

まだ実感こそわかないけれど、いつか“動画共有サイト”というものをこの目で見たら、きっと思うだろう――「わたしたちの小さな声も、誰かを支えたんだな」って。

そして、もしジャックに会えたら、この手紙を見せてあげよう。そうしたら、あの夜の罪悪感も、ちょっとは報われるのかもしれない。

ほら、今夜もどこかで電波がさざめいている。

時空を越えた声と声が、見知らぬ誰かの心をそっと結びつけてゆく。

そう信じながら、私はそっと窓のカーテンを引いた。

あとがき

ご覧の通り、この作品は未完成のまま、時を止めています。

あの頃、最後まで書き切ることができず、作品としても世に出ることはありませんでした。

というのも、当時の私たちは『瑠璃色のカップ』という別の自主映画の制作に本格的に取りかかっており、時間も体力も限られた中で、どちらか一つを選ばなければならなかった――そんな苦い選択でした。

結果として、『瑠璃色のカップ』は、自分たちで言うのもなんですが、本当に誇れる作品になったと思います。

『ジャック』は、そのとき静かに封印した、もうひとつの青春の記録です。

ちょうどその頃、新海誠監督が『秒速5センチメートル』を発表し、三話構成という新しいスタイルに大きな衝撃を受けました。

「ならば、私たちは十話で挑もう」

そう高鳴る気持ちのまま、この構成にたどり着いたのを、今も鮮明に覚えています。

あれから、気づけばもう20年近くの月日が流れました。

けれど、いま読み返しても、この物語にはまだ、続きを待っているような“息づかい”が、たしかに残っています。

あの夜、動き出したハルカを、今度こそ映像にしたい――

もしこの想いに共鳴してくれる誰かが現れたなら、

この物語の続きを、あなたと一緒に紡げたなら――

これほど嬉しいことはありません。

2025.03.22

正直、「講師なんて柄じゃない…」 「高校生の皆さんには退屈かな…?」なんて思っていたのですが、いやいや、すごく真剣に聞いてくださったうえに、質問攻めが止まらなくて、逆にこちらがテンション上がってしまいました! 「動画ってそんなに人気あるんだ!」と改めて驚かされつつ、映像制作のリアルや、地方...

コメント